今回の新作DACで、どうやらpcm1704の後釜は埋まった。前回のLTC2642も悪くはなかったけれど、結局の所は好みの問題としてpcm1704に戻ってしまった。かなり小さいけれど、LTC2642はグリッチフリーではないのでその影響かなあと思いつつ、真相は闇の中。まだ¥5000ぐらいで買えたKランクを予備に買い込んで、ひとまず一件落着したのが三年ぐらい前。

今回はおまけにDSMの出力もできる所謂二刀流を目論んで、捲土重来。何度か聞いてみて、ふむこれならば今までと違和感なく乗り替えられると納得。やれやれと余裕もできたので、今回のAD9717はグリッチフリーなので、そうだったのかなあと思いつつも、最後の線香花火程度にとDSMも試してみた。

DSMは、かつてpcm1792を内部のデジタルフィルターを外した状態でpcm1704と聞き比べて、悪くはないとしてもpcm1704には敵わないと諦めた経験がある。良く言われるように、DSMではpcm1704のような濃ゆい低音が出ない。繊細で綺麗かもしれないが、水清ければ魚棲まずな感じで、実在感に乏しい。力弱い低音、という印象が強く残っている。

最後の可能性は、DSMの問題ではなくてpcm1792固有の原因に依るというもの。確認するためには、市販品のDSMではなくてディスクリート型、つまりはDSMの変調部分をFPGAで作り、アナログへの変換にのみDAコンバーターを使う事。必ずしもDACチップは必要ではなくて、1bitであるならばChordのような方法論もある。今回はAD9717なので、FPGAとデジタル回路を含まない単独のDACチップとの組み合わせ。

そんな構成の場合、1bitも可能でひとまず6bitまでは対応できる。ずっと5bitでやってたけれど、ビット数が増えるとキャリブレーションが大変。DSMは少なくとも20bit精度以上ぐらいないと上手く行かない。1bitであればその精度合わせが必要ないので、その点だけは有利。しかしまあ、2bitであれば調整は一箇所のみで済むし、1bitが本質的に持っている欠点はないので、5bitよりは楽。

測定用として120dB(0.0001%)を超えるTHDを達成するのであれば5bitが良いとしても、音楽用には100dB(0.001%)もあればお釣りがくるだろうとの目算と、ちょこっとしたお試しDSMなんだからと、お手頃路線に走る。2bitDSMで聞いてみた。

結果は、第四コーナー回った最後の直線コースで、pcm1704或いはAD9717のPCMモードの楽勝で十馬身差ぐらいかと思いきや、一気のゴボウ抜きを食らい逆に十馬身差をつけられて、ぐうの音も出なかった。こんなに違うとは想像の域を遥かに超えている。オーケストラを聞いている時は、少し離されてるなあとうすうす感じつつも、せいぜい一馬身。

鼓童の太鼓が圧倒的に違ってた。十馬身差。太鼓がドドンと来る時の迫力がまるで違う。元々低音は出る方なので十分に満足していたけれど、DSMのドドンは爆風のようで、一瞬よけようかと思う程の風圧で飛んだ来た。あの力弱いpcm1792の低音はなんだったのか。こんだけ十馬身差の彼方に置いてかれるのには、必ず理由があるはず。思い当たる事なきにしもあらずなので、色々調べてほぼ原因を特定。

音質に関して、1kHzの正弦波は何も語らない。理由は簡単。誰も1kHzの正弦波なんてきかない。聞くのは生の音楽。それは常に振幅と周波数成分が変化している信号。1kHzの正弦波のTHDは、実際の音楽再生と関連が薄い。でも皮肉な事に、120dB(0.0001%)のTHDを安定的に保証できるDACであれば、ほぼ間違いなく音質も良いのだと分かった。THD自体に意味はないけれど、120dB(0.0001%)は音質を決定するであろう特性(爆風のようなトドン)も保証するので。

Chordの人はノイズ・フロアー・モデュレーションが大事と言っている。彼の言う事は辻褄の合わない事もあるし今一つ信用できないし、ノイズ・フロアー・モデュレーションもどんな定義なのかが釈然としない。仮にそれを、無音時のノイズフロアーが最大振幅(-0.1dBFS)の時でも変わらない、というのであれば全く異論はない。そういうDACはとても稀で、pcmでそれは不可能。DSMでのみ可能。

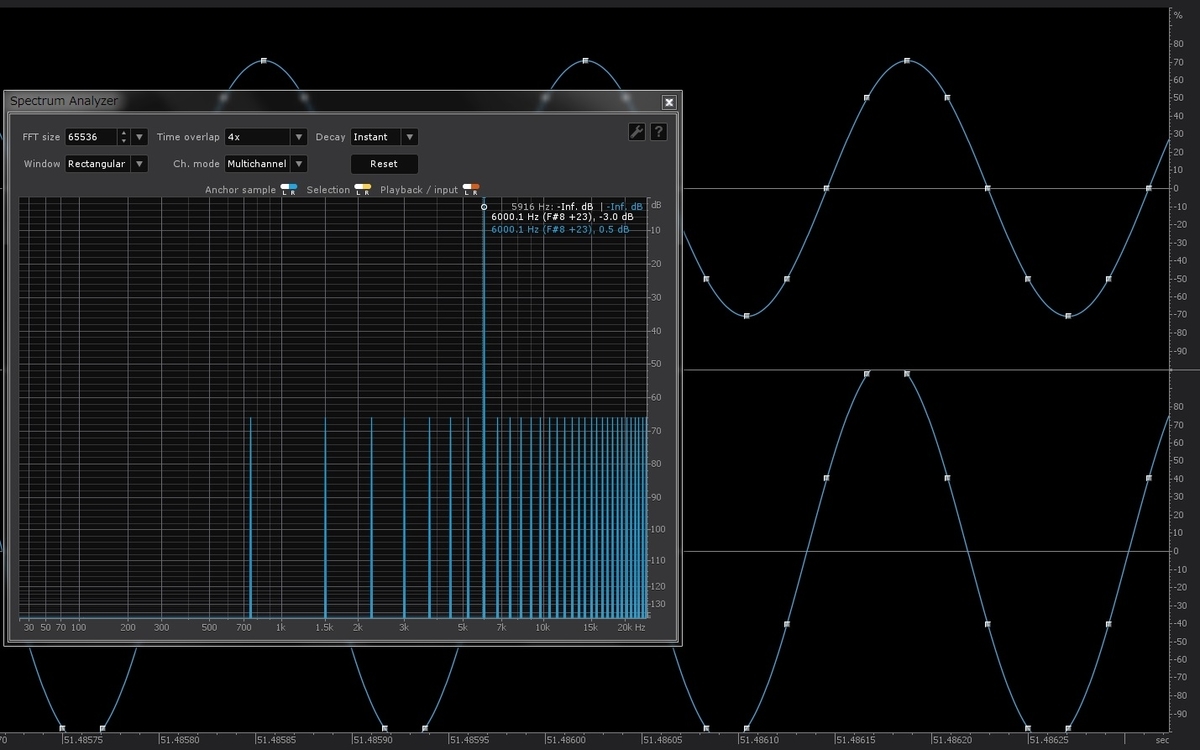

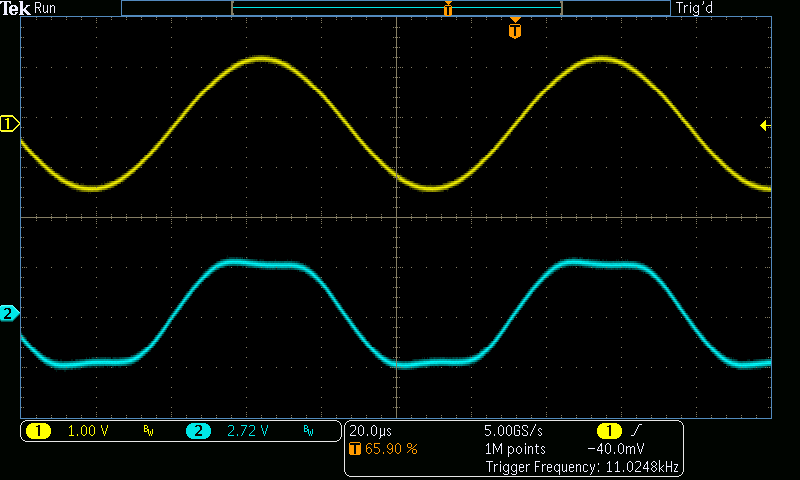

調べるのは簡単。1kHzの正弦波では最大振幅(-0.1dBFS)にしても意味がない。良く使われるIMD用の12kHzと13kHzの信号なども。生の音楽信号が一番宜しい。比較が難しいので、例えばこういうので代用できる。ワーブルトーン。420Hzから20Hzおきに540Hzまで。こんな時間軸波形。これが意外に難しくて、うちにあるCDプレーヤー(CD-S2000(pcm1792))なんかはボロボロで見る影もなし。大抵のDACではまるで再生できない。

うちでこれまで使っていたpcm1704の場合だとこうなる。無音時だと、横の目盛の150dBFSぐらいの所にノイズフロアーがあって、20kHz帯域でのノイズ電力は-110dBFS程度。0dBFSが3.5Vppぐらいなので、2Vppを基準にするとSNは106dBぐらいになる。

ところがワーブルを再生すると、20dB近くもノイズフロアは上がってくる。ノイズ電力をFFTから計算するのはちょっと面倒だけど、10dB以上は確実に上がる。SNは悪くなる。そして問題なのは、こういうSNの悪化に対して人の耳はとても敏感に出来ているみたい。レコードのノイズのように、特に大きな変化のない場合は脳内処理でほとんど除去されるのだけど。

これは同じく以前使っていたLTC2642。pcm1704よりは少し良い。このノイズフロアの上りは、DACの精度に依存する。LTC2642は16bitのモノトニシティを保証しているのでpcm1704よりも精度が高い。そのためにノイズフロアの変動が少し小さい。聞いた時にからっとして陽性でクリアな感じがしたのは、そのためかも知りない。好みとして少しじめっとした憂いを含むようなpcm1704の方が好きだったけど。少しばかりのノイズの多さがそう聞こえたのかもしれない。

PCMは相対精度に限界があるので、このような生の音楽信号に近いものに対しては、不安定。スポンジの上に置いたスピーカーのような感じ。勿論、比較対象がなくてこれしか聞いていないのであれば、特に不満はないと思う。大抵の場合、これよりもずっと悪いのが普通。

ここらでDSM登場。pcm1792は6bitDSM。基板は自作品。かなり良くなっているけれど、二次の高調波に相当する所にかなりの山が出来る。ノイズ電力としては上の二つのマルチビット系より低いとしも、聴感としてどうなるかは分からない。同じpcm1792を使っているCD-S2000(CDプレーヤー)は、見せてはならないモノを見せるようになるので省略だけど、これよりとてつもなく悪い。その違いは基板の作りと言って間違いなし。

こちらは、ほぼ合格。ESS9038でmade in e-BAYの$50ぐらいの基板。三次の高調波の所に少しだけ山があるように見えるだけ。この基板が優れものなのは、両面基板であること。中国製は月とスッポンで、これは月。アナログとデジタル混在基板の場合、基本的には四層以上にして、内層にスリットのない完全なグランドプレーンを入れる。これが電流の帰りを保証するので、一気に安定度が上がる。

両面の場合でも、半田面をベタのグランド層にしてしまえば、疑似的に四層に近い効果が得られる。この基板はそうしてる。両面でこの特性は驚き。理にかなった構造なので筋は通っている。物理法則は裏切らない。見た目ではなくて中身で性能は決まる。CD-S2000は重たいばかりで、アナログデシタル混在の基板のイロハを知らない。この基板はTOSLINKにASRCが入る。というかESSが内蔵しているので。

これがうちの最新版で、元々はpcm1704の代替品ながら、DSMにゴボウ抜かれたので多分もうPCMモードでは使わないだろう基板。だいたい上のESSと同じような特性。今は3bitDSMにしている。6bitDSMまで可能な場合、それより下の解像度にするのは容易。とどのつまり、ノイズフロアの変動を小さくしたいなら、DACの相対精度を上げるしかなくて 、解像度の低いDSMが圧倒的に有利であるという事。

ここがフラフラしていると、ダイナミックレンジが狭くなったように感じる。ここが全く動かない場合、地上から一気に天上まで駆け上がる昇竜の如く、怒涛のフォルテッシモ。爆風のような太鼓のドドンが飛んでくる。昔、pcm1792を試した時に感じた、あの力弱い低音はなんだったのかと思う。そんなにへぼい基板の作りではなかったはずなんだけど。

物事は上海雑技団のように、或いはユジャ・ワンのピアノのように、最後の一押しがないと詰まらない。ワーブルは所詮作り物にしかすぎなくて、比較はしやすいけれども本物の音楽信号とはやはり違う。ここは本物を出さなくては、十馬身差の馬群に消えたPCMは浮かばれない。生の音楽信号もほんの少しの工夫で、それなりに比較できるテスト信号になる。

こんなのを使う。これはアレシュ・バールタの「トッカータとフーガニ短調」。チャララー、チャラララッラ~というやつ。それを800Hzのbrick-wallのLPFを通して、800Hzから上をほぼゼロにしたもの。800Hzより上は完全にゼロ。完璧なDACであれば、800Hzより上は横一線のノイズフロアになる。低音側にかなりの大振幅で色んな周波数を含むので、テスト用には最適。

これがpcm1704。予想通り、かなり上がってくる。800Hz以下でも上がっている筈だけど、それは元の音楽成分があるので分からない。これが嵩上げのように働くので、聴感的なダイナミックレンジは狭くなるのだと思う。10kHzの少し上のノイズは、たぶんデジタル処理の問題でpcm1704は無罪。

これがLTC2642。少しpcm1704よりも良い。元々のノイズフロアが少しpcm1704よりも高いので、変動分としては更に少なくなっている。おそらくPCMのDACとしては、最高性能に近いと思う。からりと陽性な音質。

新作DACのPCMモードがこれ。ノイズフロアの変動によるノイズ電力の増加は上の二つより少ないかも。音としては、pcm1704に近かった。というか、陽性とか陰性とかを感じさせない自然体の感じ。

これが新作DACのDSMモード。PCMをゴボウ抜いた特性。ほとんど動かない横一線。2bitDSMよりも3bitDSMにした方が良い感じになった。ほんの少しは上がって来るけれど、鞭を入れた時に十馬身差でぶっちぎるのがこれ。

そしてやっぱり驚きの高性能なmade in e-BAY。両面基板でこの特性は驚き。同じチップを使っていても、グランドプレーンがしっかり入っていないものは、まるでダメと思う。物理法則は依怙贔屓しないので、やる事やれば結果は出る。やることしないと、どんなにデカいトランス積み込んでもボロボロのふらふらになる。

最後にpcm1792。1.5kHzの高調波は、Lchの750Hzから漏れてきている。チップ内部なのか、外の部品その他なのかは分からない。チップ内部でないかと思う。これはLとRの特性差もかなりあって、どうもモノリシックの避けられない弱点。デジタルしかないメモリーであれば、スレシを超えない限りこんな漏洩は存在しないので、チップは小さければ小さい方が有利。

アナログデシタル混在の場合、アナログとデシタルの分離はとても難しくなると思う。小ささが徒となる。電源も3.3Vしか使えないので不利。そしてPCMが良く設計されたDSMには本質的に敵わないように、DACでもモノリシックはデイスクリートに敵わないのでは。最善の方法論は、デジタル部分をFPGAで作り、最小限のアナログのみを別個に用意するディスクリート方式になる。

デジタル回路を含まないpcm1704や更にその前のチップがまだまだ現役でいられる理由の一つは、そんな最近のモノリシックの本質的な弱点に由来するかもね。古いチップの場合、ノイズフロアは更に悪いけれど、悪すぎて変動の余地はないので高止まりになっているはず。変動しないのであれば、レコードのノイズ的に適当に脳内処理される可能性は高い。中途半端にフラフラする傾向のDSMは、外れた時には最悪になる可能性は高い。

ノイズフロアの変動を基準に考えるならば、PCMやDSMの違いとか、どうしてDSDは独特の空気感があるのかにも答は出る。1bitDSM(DSD)は、方式として一番ノイズフロアの変動を抑えられる。ChordやPS audioの成功例が裏付けるように。自作派にとってもそれは同じで、デイスクリートのマルチビットは蒸気機関車と大差ないとしても、デイスクリートのDSMは究極のDACとなり得る。

made in e-BAYのお手軽路線は、例によってどこかに落とし穴がぽかっと空いているだろうからパス。ひとまず3bitDSMで十分な性能は確保できたけど、更に一押しのFPGAとトランジスタだけの1bitDSMというのも魅力的。アナログのFIRという既に失効した特許があって、これは魔法のように1bitDSMを多ビット化して、THDを悪化させずにSNを上げていく。うちの3bitDSMでも使っている。

これを使うならば、今よりも10dBぐらいSNを上げて、更に横一線のノイズフロアになる可能性は高い。1bitDSMはちょっと敬遠してたけど、時は今なのかもしれないと感じる五月。